Difficile, dans les temps modernes, de se passer de l’opinion pour lancer une intervention militaire. En 1992, dans une Yougoslavie qui s’effondre, l’ennemi est désigné pour la plupart des pays occidentaux : la Serbie de Milosevic et les premiers carnages en Bosnie réclament la chute du tyran sanguinaire. Alors il faut convaincre que les Serbes sont les méchants, les monstres, qu’il faut combattre au nom de la liberté et de l’humanité. L’analogie avec les invasions européennes par l’Allemagne nazie sont alors tentantes.

A l’été 1992, une information sort dans la presse, évoquant des camps d’extermination mis en place par les Serbes. Les troupes affiliées à Belgrade se sont en effet caractérisées par une campagne de terreur particulièrement morbide. Campagnes de viols, massacres, enlèvements, déportation… la violence est tellement systématique et tellement difficile à accepter qu’elle rappelle les pires heures de l’Europe. Une aubaine pour les lobbyistes : émotion et méconnaissance de la complexité régionale forment le terreau propice à une campagne d’influence massive. Dans un ouvrage de 1993, James Harff, de l’agence de relations publiques Ruder Finn, explique les outils mis en oeuvre pour faire passer l’idée que les Serbes sont les héritiers directs des nazis.

Pour resituer le contexte – avant de lire l’interview, ci-dessous -, il convient de noter qu’au moment de cette campagne d’influence, nous n’avons que peu d’éléments sur les violences serbes. Le génocide de Srebrenica n’aura lieu que trois ans plus tard. A cette époque, aussi violentes et inhumaines soient les opérations des Serbes, ces derniers ne peuvent que se vanter de leur farouche opposition à l’Allemagne nazie de la Deuxième guerre. Ce n’est pas le cas d’autres populations yougoslaves comme les Croates et les Bosniaques.

Le temps validera la thèse défendue par Ruder Finn. En Bosnie, les camps et les massacres menés par les forces serbes marquent l’histoire d’une marque aussi terrible que les horreurs perpétrées par les nazis. Sont-elles pourtant comparables ? La simplification est-elle dépourvue d’effets négatifs ? Le même discours sera employé sept ans plus tard au Kosovo, l’intervention se justifiant par les nouveaux camps et la nouvelle purification ethnique entreprise par les Serbes dans cette région. C’est tout du moins ce que l’on raconte dans la presse dans les premiers temps… avant de réaliser, après plusieurs enquêtes, les libertés prises avec l’histoire et la réalité : quelques dizaines de victimes étaient devenues un génocide !

Les méchants sont-ils toujours de simples méchants ? Si l’image d’un instant, d’un moment d’une guerre, peut permettre de convaincre l’opinion sans prendre la peine de lui expliquer les racines du conflit, la complexité de la réalité finit généralement par émerger. C’est ce qui s’est passé au Kosovo, mais aussi en Irak, en Libye, en Afghanistan. Des contreparties coûteuses pour la confiance des différentes opinions envers leurs responsables politiques, diplomatiques et militaires. Des contreparties au vu desquelles on peut se demander si, finalement, simplifier n’est pas une forme de trahison de l’esprit démocratique qui nous anime. Une question qu’il convient de se poser face aux images d’enfants syriens tués par des armes chimiques, utilisées comme justification de la diabolisation d’un régime dont on évite soigneusement d’étudier la complexité…

L’interview de James Harff

Jacques Merlino (journaliste à France2) : Monsieur Harff, ce qui m’intéresse en premier lieu, c’est d’essayer de comprendre votre méthode de travail.

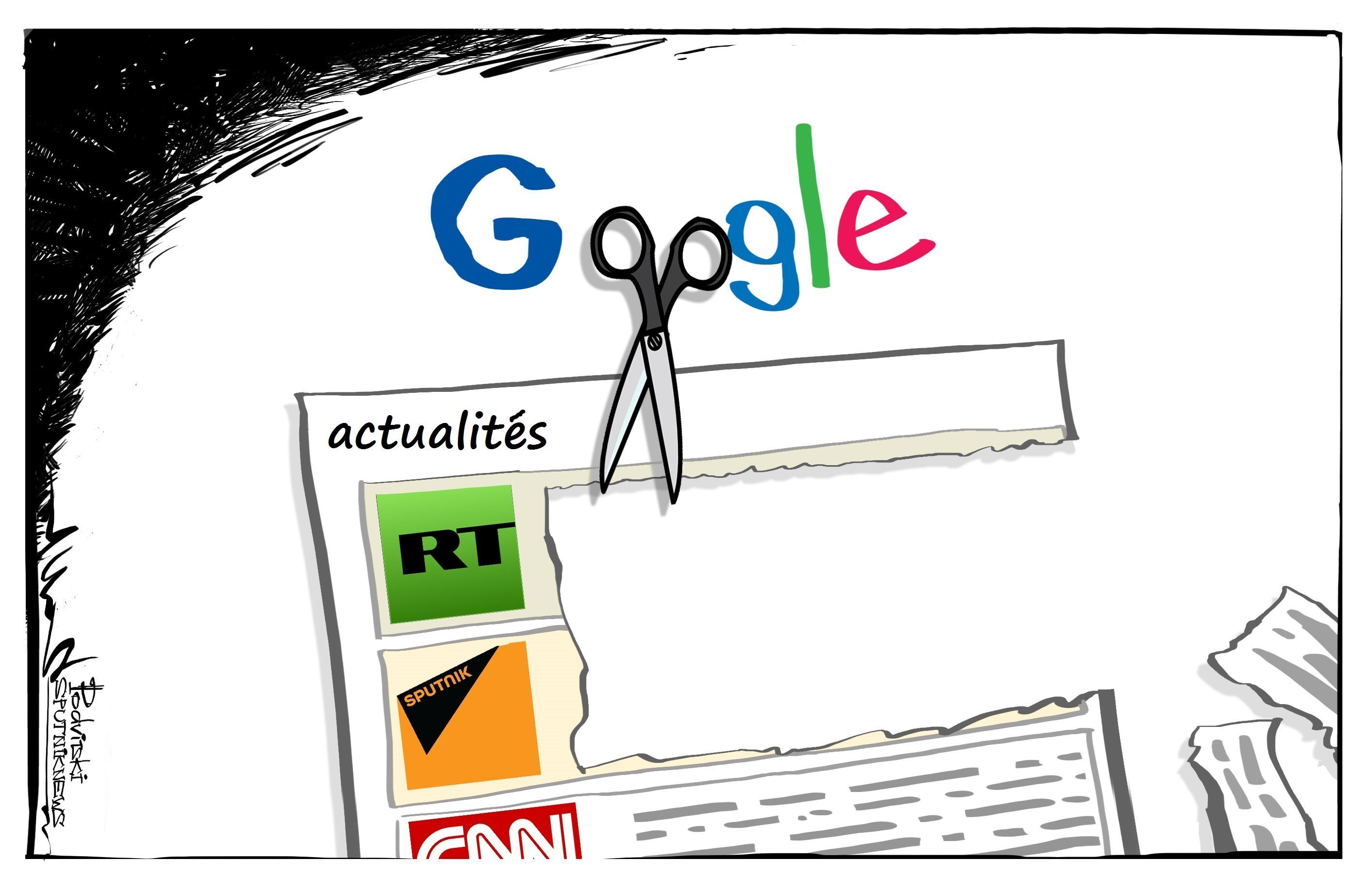

James Harff (stratège en opinion publique chez Ruder Finn) : C’est très simple. Un fichier, un ordinateur, un fax. Voila l’essentiel de nos outils de travail. Le fichier comprend quelques centaines de noms, journalistes, hommes politiques, représentants d’organisations humanitaires, universitaires. L’ordinateur trie ce fichier selon une série de thèmes croisés afin de présenter des cibles très efficaces. Et cet ordinateur est relié à un fax. Ainsi, nous pouvons en quelques minutes diffuser une information précise à tous ceux dont nous pouvons penser qu’ils réagiront.

Notre métier, est de disséminer de l’information, de la faire circuler le plus vite possible pour que les thèses favorables à notre cause soient les premières à être exprimées. La vitesse est un élément essentiel. Dès qu’une information est bonne pour nous, nous nous devons de l’ancrer tout de suite dans l’opinion publique. Car nous savons parfaitement que c’est la première affirmation qui compte. Les démentis n’ont aucune efficacité.

Jacques Merlino : A quel rythme intervenez-vous ?

James Harff : Ce n’est pas la quantité qui compte. C’est la capacité d’intervenir au bon moment et auprès de la personne adéquate. Je peux vous donner quelques chiffres, si vous le souhaitez. Ainsi, de juin à septembre 1992, nous avons organisé trente entretiens avec les principaux groupes de presse et nous avons diffusé treize informations exclusives, trente-sept fax de dernière minute, dix-sept lettres officielles et huit rapports officiels. Nous avons également organisé des rencontres entre des officiels bosniaques et le candidat à la vice-présidence Al Gore, le très actif secrétaire d’Etat Lawrence Eagleburger et dix sénateurs influents dont George Mitchel et Robert Dole.

Nous avons donné quarante-huit coups de téléphone à des membres de la Maison blanche, vingt à des sénateurs et près de cent à des journalistes, éditorialistes, présentateurs de journaux télévisés et autres personnages influents dans les médias.

Jacques Merlino : Quelle précision ! Mais dans tout ce travail, de quoi êtes-vous le plus fier ?

James Harff : D’avoir réussi à mettre de notre côté l’opinion juive. La partie était très délicate et le dossier comportait un très grand danger de ce côté-là. Car le président croate Tudjman a été très imprudent dans son livre Déroute de la vérité historique. A lire ses écrits, on peut l’accuser d’antisémitisme. Du côté bosniaque, cela ne se présentait pas mieux, car le président Izetbegovic avait, dans sa Déclaration islamique publiée en 1970, pris trop fortement position en faveur d’un Etat islamique et fondamentaliste. En outre, le passé de la Croatie et celui de la Bosnie avaient été marqués par un antisémitisme réel et cruel. Plusieurs dizaines de milliers de juifs ont été supprimés dans les camps croates. Il y avait donc toutes les raisons pour que les intellectuels et les organisations juives soient hostiles aux Croates et aux Bosniaques.

Notre challenge était de renverser cet état de chose. Et nous avons réussi d’une manière magistrale. Entre le 2 et le 5 août 1992, lorsque le New York Newsday a sorti l’affaire des camps. Nous avons alors saisi l’affaire au bond et, immédiatement, nous avons circonvenu trois grandes organisations juives : la B’nai B’rith anti-defamation league, l’American jewish committee et l’American jewish congress. Nous leur avons suggéré de publier un encart dans le New York Times et d’organiser une manifestation de protestation devant les Nations unies. Cela a formidablement marché ; l’entrée en jeu des organisations juives aux côtés des Bosniaques fut un extraordinaire coup de poker. Aussitôt, nous avons pu, dans l’opinion publique, faire coïncider Serbes et nazis. Le dossier était complexe, personne ne comprenait ce qui se passait en Yougoslavie, et, pour être franc, je vous dirai que la grande majorité des Américains se demandait dans quel pays d’Afrique se trouvait la Bosnie, mais, d’un seul coup, nous pouvions présenter une affaire simple, une histoire avec des bons et des méchants. Nous savions que l’affaire se jouerait là. Et nous avons gagné en visant la bonne cible : la cible juive. Aussitôt, il y eut un très net changement de langage dans la presse avec l’emploi de termes à très forte valeur affective, tels que «purification ethnique», «camps de concentration»… le tout évoquant l’Allemagne nazie, les chambres à gaz et Auschwitz. La charge émotionnelle était si forte que plus personne ne pouvait aller contre, sous peine d’être accusé de révisionnisme. Nous avons tappé en plein dans le mille.

Jacques Merlino : Peut-être, mais entre le 2 et le 5 août 1992, vous n’aviez aucune preuve que ce que vous disiez était vrai. Vous ne disposiez que des articles de Newsday.

James Harff : Notre travail n’est pas de vérifier l’information. Nous ne sommes pas équipés pour cela. Notre travail, je vous l’ait dit, est d’accélérer la circulation d’informations qui nous sont favorables, de viser des cibles judicieusement choisies. C’est ce que nous avons fait. Nous n’avons pas affirmé qu’il y avait des camps de la mort en Bosnie, nous avons fait savoir que Newsday l’affirmait.

Interview extraite de Jacques Merlino, Les vérités ne sont pas toutes bonnes à dire, Albin Michel, 1993 ; cité dans Pierre Péan, Kosovo, une guerre «juste» pour un Etat mafieux, Fayard, 2013.

Share On Facebook

Share On Facebook Tweet It

Tweet It